こんにちはドリーです。

今回は芝生をメンテナンスに欠かせない、「サッチ」と「サッチング」(サッチの除去)ついて解説します。

- 芝生を張って2年目以降の人

- サッチが何か知らない人

- サッチの除去をしていない人

- サッチとは何か

- サッチの除去を行わないとどうなるか

- サッチの除去方法

- サッチの除去後の処理

芝生を育てるにあたってサッチの除去が必要って聞いたんだけど?

…サッチって何?

芝生を育てていく場合、サッチの除去が必ず必要だよ!

最近芝生が不自然にフカフカしていませんか?

そのフカフカ、芝生の成長のフカフカではなく、もしかしたらサッチのせいかもしれませんよ。

最近芝生の隙間に白い枯れ芝のようなものが目立ってきていませんか?

その枯れ芝のようなもの、サッチですよ。

特に芝生を張ってから2年以上何もしていない場合は要注意です。

何もしないとサッチがドンドン溜まり、芝生の生育に悪影響をあたえる環境が整ってしまいますよ。

私は芝生(品種:TM9)を育てて5年目になり、何度もサッチの除去を行ってきました。

そんな私がこの記事でサッチとは何か、サッチ除去の重要性からサッチ除去の種類まで、詳しく説明します。

まだサッチが何かわかっていないあなた、サッチの除去を行ったことのないあなた、綺麗な芝生に育てるうえでも是非最後までご覧ください。

サッチング(サッチの除去)が必要な理由

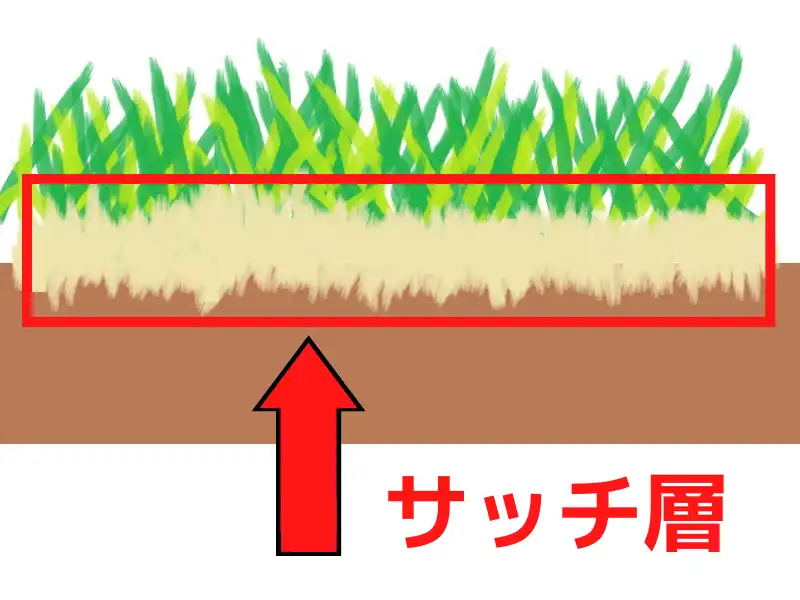

写真の白い枯れたような部分がサッチです。

ここではサッチとは何か、どんな役割があり、そのままにしておくとどうなるかを解説します。

サッチについての解説が不要な場合はコチラ(サッチングの時期)をクリック

サッチとは芝生の老廃物のようなもの

サッチとは、芝生が成長する際の新陳代謝の過程でできる老廃物で、人間でいう垢のようなものです。

新陳代謝での過程でできるため、張りたて1年目の芝生にはあまりサッチはありませんが、芝生が成長するにつれ、垢が溜まっていくように徐々にサッチが堆積していき、2年目の春を迎える頃には必ずサッチの層ができています。

サッチは、どれだけ除去しても芝生が成長すると共に徐々に溜まってきますので、あまり神経質にならず、溜まってきたタイミングで除去しましょう。

そして、このサッチを除去する作業のことをサッチングといいます。

保温、保水の効果がある

サッチに水分を含むことにより、根を乾燥から守ることができます。

また、保温効果もあるため冬場の気温が低い季節には、寒い外気から芝生の根を守る役割があります。

そのため1㎝程度のサッチであれば除去する必要はあまりありません。

サッチをそのままにしておくと

木々の枯れ葉などは何もしなくてもすぐに分解され、堆肥(腐葉土)になりますが、サッチは分解されにくいため、そのままにしておいてもなかなか堆肥にはなりません。

分解されないサッチをそのまま溜めておくと、

- 通気性の悪化

- 水はけの悪化

につながります。

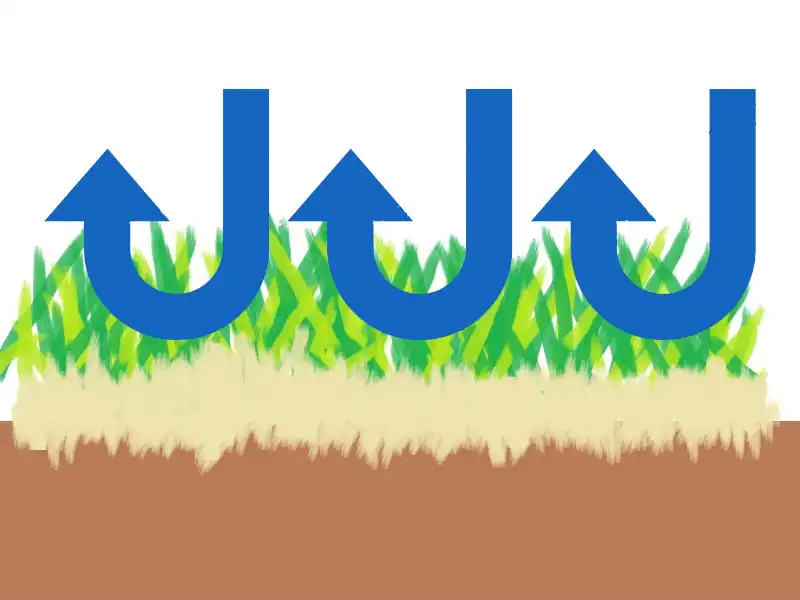

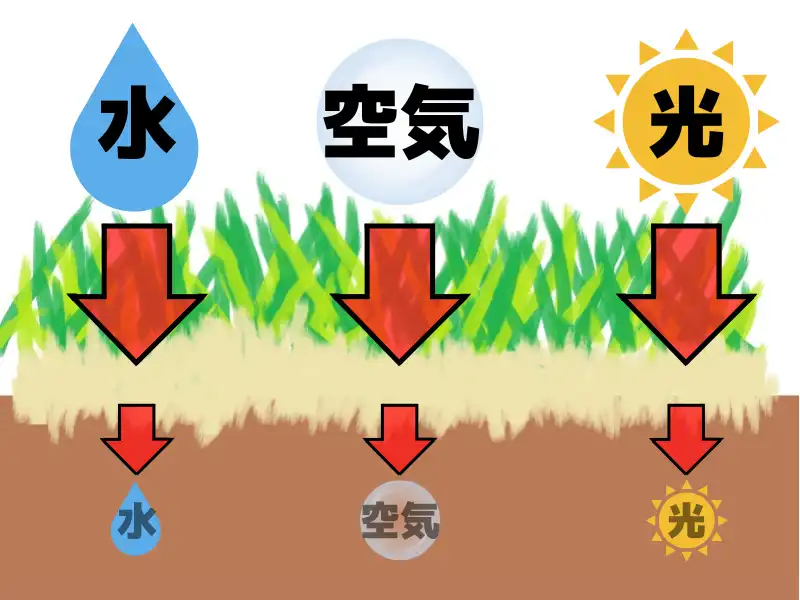

通気性の悪化

サッチが溜まることにより土壌への通気性が悪くなりますし、日光のあたりも妨げられます。

また、乾燥したサッチは水をはじくため土に水が浸透しづらくなります。

土に空気、水の供給が妨げられ、葉に日の光を妨げられると、当然芝生は十分に育ちません。

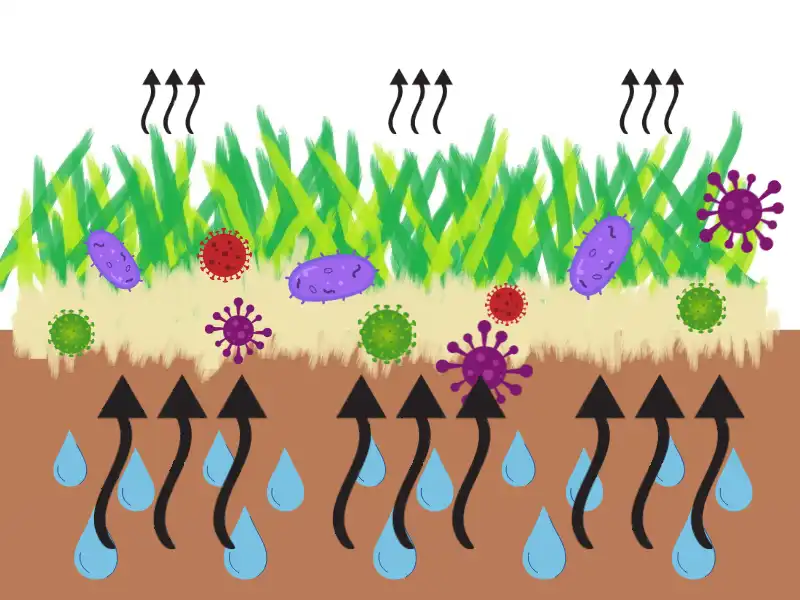

水はけの悪化

本来サッチには芝生を乾燥から防ぐため、水分を蓄える役割もあり、一度水分を含んだサッチは保水性が高いです。

そのため大量の雨の後は、湿度の高い状態が続くことにより、病原菌や苔の発生の原因にもなります。

溜まりすぎると芝生の発育を妨げ、病気になりやすい環境になるため、分解され堆肥になるのを待つのではなく、必要に応じてサッチングを行いましょう。

サッチングの時期

サッチングは決まった回数を行うというよりは環境に応じて行うため、あなたの芝生の状態によって回数は変わってきますが、目安としては年に1~2回程度行えば十分です。

春の芽吹き前

タイミングの一つとして、芝生が芽吹き始める前の3月頃に春の更新作業として行うことをおススメします。

この時期は芝生が冬眠から目を覚まし始めるため、余計な枯芝や不要なサッチを除去することで芽吹きやすい環境を作ります。

冬の寒さから芝生を守る

タイミングの一つとして3月頃を例に挙げましたが、サッチは冬場の寒さから芝生を守る大事な役割もあるため、朝晩の冷え込みが厳しい時期のサッチングは行わないほうが芝生にとってはよいです。

そのため春のサッチングは気温に注意しながら行ってください。

目安としては最低気温が10度以上になってきたころがよいでしょう。

秋にやってもよい

春にサッチングを行っても芝生が成長するに伴い、秋にはサッチが蓄積されています。

秋は台風や長雨の時期にもなるため、サッチがあることによって湿度の高い状態が続き、菌の発生原因になる場合があります。

そのため、夏の暑さが和らいだ秋にサッチングすることもよいでしょう。

しかし、サッチングを行うことにより冬場の寒さを直接芝生に与えることになるため、お住まいの地域によって判断してください。

私の地域は北陸なので厳しい冬の対策として、冬場にはサッチを残すようにするため秋のサッチングは行っていません。

注意点

サッチは少ない方が芝生がきれいに見えますが、頻繁に行うものではないですし、やり方によっては芝生の生育を悪化させる場合があります。

1年目の芝生には不要

そもそもサッチは成長の過程で発生するものなので、1年目の芝生にはほとんど堆積することはないためサッチングは不要といってよいです。

1年目は根をしっかり根付かせることに専念しましょう。

根が張りきっていない場所はしない

サッチングは芝生の隙間に溜まったサッチを掻きとるため、少なからず茎や根を傷つけます。

弱っている部分の芝生を傷つけると再生に時間がかかったり、最悪の場合復活しなくなる可能性があります。

また、根が張りきっていない場所をサッチングすると、根がはがれたり、芝生のマットごとめくれ上がる場合があります。

真夏は避ける

サッチングを行うことで、根付いた根も多少は掻き出されることがあります。

根は紫外線に弱いため、掻き出された根が夏場の直射日光に当たると弱ってしまいます。

特に夏の強い紫外線には長時間さらないようにしましょう。

また、炎天下で根が地表に出てしまうと乾燥により最悪の場合、根が死んでしまう場合があります。

それに、サッチングを行うあなたも熱中症になる可能性があるため、芝生的にも人間的にも真夏のサッチングは避けましょう。

サッチングは人間のアカスリと同様に、あまり強くやりすぎると芝生を傷める場合があるため、あまり力を入れずに芝生をほぐすように行ってください。

サッチングの種類

サッチングについて代表的な4つを紹介します。

野焼き

まず1つ目は、枯芝に火をつけ、焼いていく方法です。

阿蘇の野焼きなどが有名ですが、あの芝生バージョンです。

- 法律で禁止されている場合がある

- 近所迷惑になる場合がある

- 火事になる可能性がある

- 焼けた芝は肥料になる

- 害虫や卵も焼却できる

- お金をかけずに作業が可能

- 作業に体力を使わない

- サッチの除去がすぐにできる

住宅街での野焼きは火事になる可能性があるため、法律で禁止されていることが多く、現実的な方法ではありません。

野焼き自体は、枯芝を焼くことにより、燃えカスは肥料になりますし、焼けることで虫の卵も駆除できるため非常に効率良くサッチを除去でき、お金もかからないため経済的です。

しかし、最初にも書きましたが、現実的ではないため、おススメしません。

もしやる場合は火事にならないように注意してね

手動(熊手/ガーデンレーキ)

2つ目は、熊手やガーデンレーキなどを使った手動で行うサッチングです。

- 体力の消耗が激しい

- 作業に時間がかかる

- 比較的安く道具を購入できる

- 電源がいらない

- 保管場所を取らない

- 細かいところも作業ができる

作業自体は単純で、熊手やガーデンレーキで枯芝を掻いてサッチをかき集めるだけなんですが、これが重労働で、私は芝生育成のデメリットの一つと思っています。

腰を入れ、ひと掻きひと掻きサッチを集めていくので、作業が終わると疲労困憊で翌日は筋肉痛が確定する作業です。

しかしながら、道具自体は次に紹介する電動サッチンマシンより安価で購入することができ、保管に場所も取らないため、芝生面積が広くない庭であれば、手動でも十分にサッチングが可能です。

また、サッチングマシンでは届かない壁際や隅の部分も、手動であれば余すことなくサッチングが可能です。

電動(サッチングマシン)

3つ目は、電動サッチングマシンを使ったサッチングです。

- マシンが高価

- 細かなところに手が届かない

- 保管に場所を取る

- 電源が必要になる

- 作業時間を短くできる

- 体力を使わずに作業ができる

サッチングマシンを使うため電源の確保が必要になります。

また、最大のデメリットは、年に1~2回の使用のために高価なマシンを購入するかどうかというところがあります。

しかし、体力と時間を使って手動でサッチングを行うことを考えると、サッチングマシンを購入し体力と時間の節約するのもよいと思います。

高価なものほど早めに買うことでたくさん使用し、トータルで見て1回の使用料を安価にできるという考え方もできます。

20,000円のモノでも10回使用すれば2,000円/回ですし、20回使用すれば1,000円/回になるため、購入するならば早めに購入することをおススメします。

ただし保管場所を確保してから購入を検討しましょう。

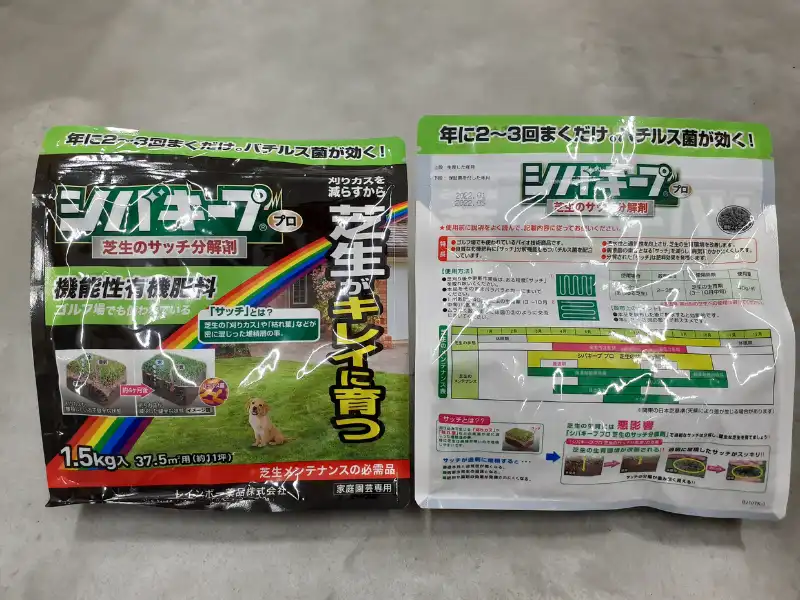

サッチ分解剤

最後、4つ目はサッチ分解剤を使用したサッチングです。

分解剤に使われる微生物として有名なものにバチルス菌(別名:枯草菌)があります。

バチルス菌は納豆菌の仲間で人間や動物に対する病原体はないため安全に使用できます。

- サッチの除去に時間がかかる

- サッチがなくなる実感がない

- 道具を使わずにサッチの除去が可能

- 作業に体力を使わない

- サッチングの道具がいらない

- 分解されたサッチは堆肥になる

今まで紹介してきたように物理的にサッチを除去するのではなく、サッチを分解していくため、効果が現れるまで数か月の時間がかかります。

そのため、計画的に分解剤を散布しておく必要があります。

分解剤を使えば分解されたサッチは堆肥になるため、土壌改良にも期待ができますし、なによりサッチングの作業自体必要がありません。

ただし、手動や電動でのサッチングとは違い、サッチがなくなった感は感じられません。

実際に私もサッチ分解剤を利用したことがありますが、サッチがなくなった気があまりしなかったため、最終的には手動でサッチングを行いました。

そのため、メインのサッチングというよりは補助的な役割として使用することをおススメします。

以前紹介したスーパーグリーンフードもサッチ分解剤の役割を持っています。

以上代表的な4つのサッチング方法を紹介しましたが、手動もしくはサッチングマシンを使用してサッチングが現実的だと思います。

芝生面積、体力、お財布事情を考えて、あなたにあった方法でサッチングを行ってください。

私はスーパーグリーンフードを使いながら

ガーデンレーキを使ってサッチングしてるよ。

実際のサッチングについては、春を待って記事にしますのでしばらくお待ちください。

サッチングの後は

サッチングの後は今まであったサッチが無くなり、保水性や乾燥、地温の低下など大きく環境が変わります。

それらを少しでも和らげるため、次の3つを作業の後に行うことをおススメします。

- エアレーション

- 目土入れ(不陸補正:ふろくほせい)

- 追肥

この3つは定期的に行う作業ですが、サッチングの後に行うことで、より効果的に作用しますので、サッチングの後には行うことをおススメします

エアレーション

空気や水の通気性を高めるために、土壌に穴をあける作業のことをエアレーションといいます。

余分なサッチが無くなり土壌への通気性がよくなったタイミングでエアレーションを行うことで、効率よく土壌に空気、水、養分を届きやすくします。

畑と違って芝生は、一度張ってしまうと土壌を耕すことは容易ではありません。

そこでエアレーションを行うことで固く締まった土をほぐす狙いもあります。

エアレーションには、ローンパンチ、ローンスパイク、ガーデンスパイクやドリルなどを使用したやり方がありますが、ここでは説明を割愛します。

「エアレーション」に関する詳しい解説は、今後記事にしますのでしばらくお待ちください。

目土入れ(不陸補正:ふろくほせい)

サッチが無くなることで土壌の保温効果や保水性が低下します。

特に春のサッチングの場合、サッチングの後そのまま放置しておくと、朝晩の気温の低さを直接芝生が受けることになります。

少しでも寒い気温から芝生を守るために目土で保護しましょう。

また、目土を入れることで芝生を乾燥から守ることもできます。

不陸補正(ふろくほせい)

サッチが無くなることで今まで平らだと思っていた地面も、凸凹がわかりやすくなります。

このタイミングで不陸補正(地面を平らにすること)を行うことで平らな地面を作ることができ、芝生丈のムラを少なくすることができます。

また、地面が平らになることで刈り高も一定になり、刈りムラによる軸刈り予防にもなります。

「軸刈り」に関する詳しい解説は、今後記事にしますのでしばらくお待ちください。

追肥

不要なサッチが取り除かれることで、土壌に直接肥料を撒くことができるため、効率よく栄養分を芝生に供給することができます。

特に春のサッチング後に追肥を行えば、芽吹きの手助けにもなるためおススメです。

また、サッチ分解剤入りの肥料を使用すれば、残ったサッチも分解できるため使用するのもよいでしょう。

肥料は雑草にも栄養を与えるので、雑草も一緒に育っちゃうから注意してね

よくある質問

写真のような茎の場合はそのまましてもよいです。

写真はランナー(匍匐経:ほふくけい)といい、芝生の茎です。

芝生は横に広がる場合ランナーを広げることで生育領域を広げていきます。

サッチングによってランナーが掻き出された場合は先端を土に埋め、再度根を張るまでそっとしておきましょう。

サッチングの後がよいです。

除草剤を散布した後にサッチングをすると除草剤が土壌に浸透する前に除草成分がサッチと一緒に除去される可能性があります。

もしサッチング前に除草剤を散布した場合は1週間程度時間を空けてサッチングするとよいでしょう。

深い凹みを一度に直そうとせず、時間をかけ、数回に分けて芝生が育つのを待ちましょう。

芝生が見えないくらいに目土を入れてしまうと光合成ができなくなり、芝生が育たなくなるため、芝生が隠れない程度に目土を入れ、芝生が育ってきたらまた目土を入れ、少しずつ凹みを慣らしていきましょう。

「サッチング」のまとめ

サッチには保水効果、保温効果があるため1㎝くらいであれば問題ないです。

しかし、それ以上に堆積させてしまうと芝生にとって悪影響を与えるため年に1~2回程度のサッチングを行うようにしましょう。

このサッチングは手動で行うと本当に重労働ですが、芝生の生育には必ず必要になります。

そのため体力に自信がない場合は、数日に分けて行うことをおススメします。

あなたの芝生が不自然にフカフカだったり、サッチが目立つようであれば、すぐにサッチングを行いましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。